< (왼쪽부터) 화학과 임미희 교수, 생명과학과 이승희 교수, 화학과 박기영 교수, 화학과 한지연 박사 >

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀, 생명과학과 이승희 교수 연구팀, 화학과 박기영 교수 연구팀이 단백질 기반 신경전달물질인 소마토스타틴(성장 억제 호르몬)이 알츠하이머 발병 메커니즘에서 독성을 개선할 수 있다는 새로운 역할을 발굴했다고 25일 밝혔다.

이 연구는 국제 저명 학술지인 `네이처 케미스트리(Nature Chemistry, Impact factor: 24.427, 화학 분야 상위 3.9%)'에 7월 게재됐다. (논문명: Conformational and functional changes of the native neuropeptide somatostatin occur in the presence of copper and amyloid-β)

전 세계적으로 치매 인구는 5,000만 명에 육박하고, 그중 알츠하이머병은 가장 흔한 신경퇴행성 질환으로 언어 구사 능력과 기억력 등 전반적인 사고 능력 손상이 대표적인 증상으로 여겨진다. 장노년 인구의 급격한 증가와 기대 수명 연장에 따라 치료제 개발의 중요성이 대두되고 있으나, 현재까지 그 발병 원인조차 명확하게 밝혀지지 않은 실상이다.

아밀로이드 가설에 따르면 아밀로이드 베타 단백질의 비정상적인 침적은 신경세포의 사멸을 일으킨다. 아밀로이드 베타 응집체는 섬유화를 거쳐 노인성 플라크의 대부분을 차지하는데, 최근 연구에 따르면 특히 알츠하이머 환자의 플라크에서 고농도의 전이 금속이 검출된다. 이는 금속 이온과 아밀로이드 베타 간의 긴밀한 상호작용 가능성을 시사한다. 금속 이온은 아밀로이드 베타와 상호작용해 단백질의 섬유화를 촉진하며, 특히 산화환원 활성 전이 금속인 구리의 경우에는 활성 산소를 다량 생성해 세포 소기관에 심각한 산화 스트레스를 일으킬 수 있다.

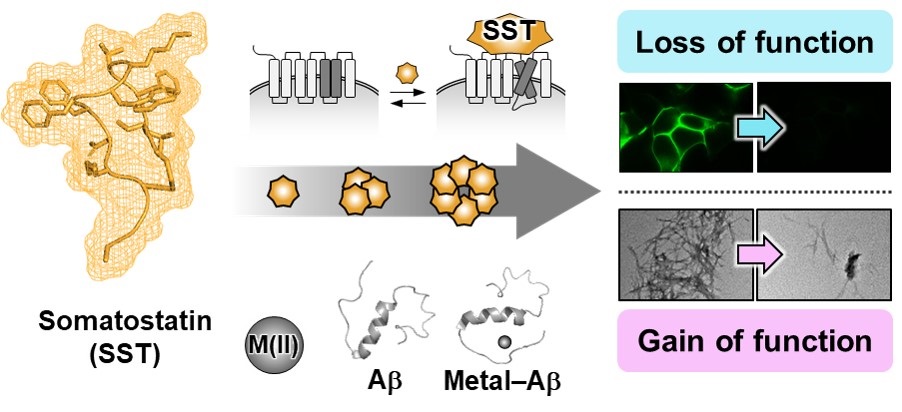

< 그림 1. 알츠하이머병 발병 요인에 의한 소마토스타틴의 기능 전환 >

아밀로이드 베타 단백질과 전이 금속은 시냅스(신경세포 접합부)에서 신경전달물질과 밀접하게 상호작용할 수 있으나, 아직 이러한 병적 요인들이 신경전달물질의 구조 및 신호 전달 기능에 직접적으로 미치는 영향에 관해서는 자세히 연구된 바 없다.

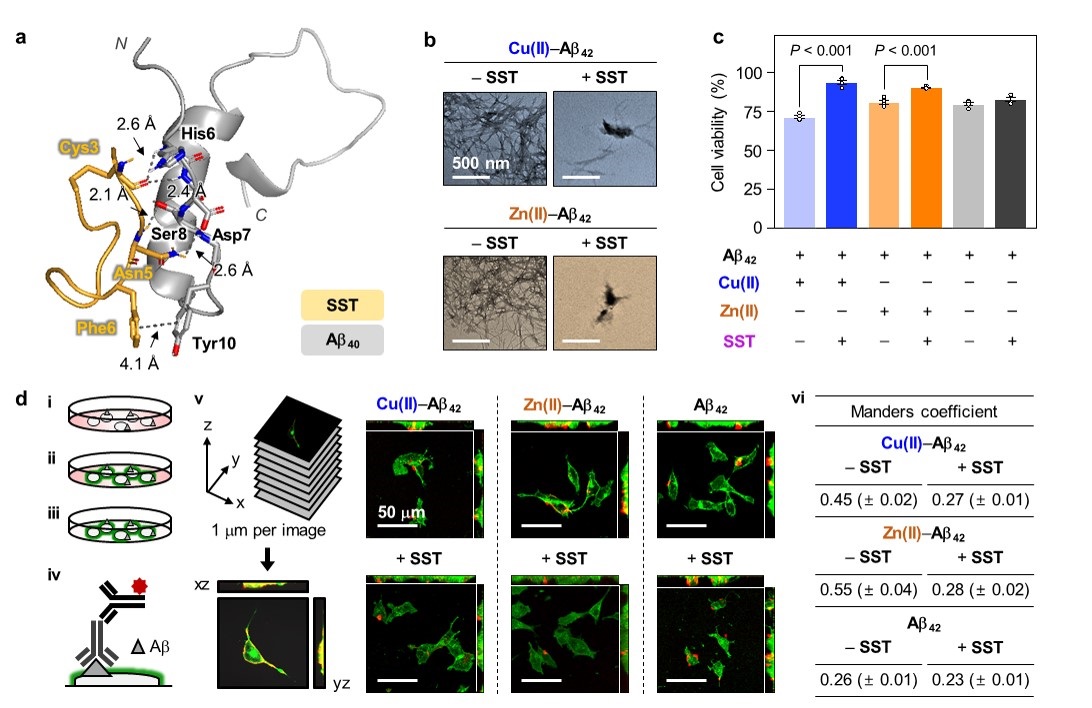

연구팀은 구리, 아밀로이드 베타, 금속-아밀로이드 베타 복합체에 의해 단백질 기반 신경전달물질인 소마토스타틴이 자가 응집되는 동시에 세포 신호 전달과 같은 본연의 기능을 잃는 대신, 금속-아밀로이드 베타의 응집과 독성을 조절한다는 연구 내용을 발표했다.

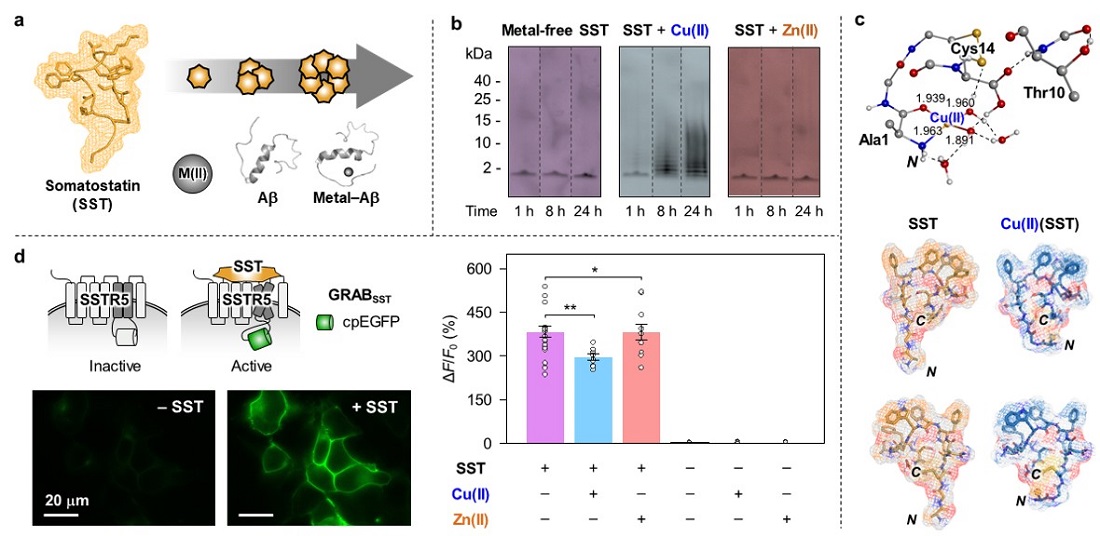

화학과 한지연 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 구리와 소마토스타틴의 배위 구조 후보군을 분자적 수준에서 밝혀 응집 메커니즘을 제안하고, 소마토스타틴이 아밀로이드 베타의 응집 경로에 미치는 영향을 금속의 유무에 따라 규명했다. 더 나아가 실제 신경모세포종에서 소마토스타틴의 수용체 결합, 세포막 상호 작용, 세포 독성 변화를 최초로 입증하여 세계적으로 주목받고 있다.

< 그림 2. 소마토스타틴의 신경전달물질 기능 상실 >

< 그림 3. 치매 환경 내 소마토스타틴의 새로운 기능 >

임미희 교수는 “이번 연구 결과는 알츠하이머 질환의 발병 기전 내 신경전달물질의 새로운 역할을 규명한 데에 큰 의의가 있다”고 말하며, “이 연구 성과는 노화에 의한 신경퇴행성 질환의 병적 네트워크를 규명하는 데에 실마리를 제공하고, 향후 바이오마커 및 치료제 개발에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업과 KAIST의 지원을 받아 진행됐다.

https://news.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&mng_no=22330