< (왼쪽부터) 생명과학과 김찬혁 교수, 나상준 박사, 김세기 박사 >

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질병으로 꼽히고 있다. 최근의 암 연구 중에서 가장 많은 진전이 있었던 분야는 암 환자가 갖고 있는 면역체계를 활용해 암을 극복하는 면역 항암치료다. 여기 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 고형암 환자들에게 적용 가능한 차세대 면역 항암 치료법이 개발되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역시스템이 억제되는 종양미세환경을 극복하는 ‘2세대 T세포 수용체 T (T cell receptor specific T, 이하 TCR-T) 세포’ 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

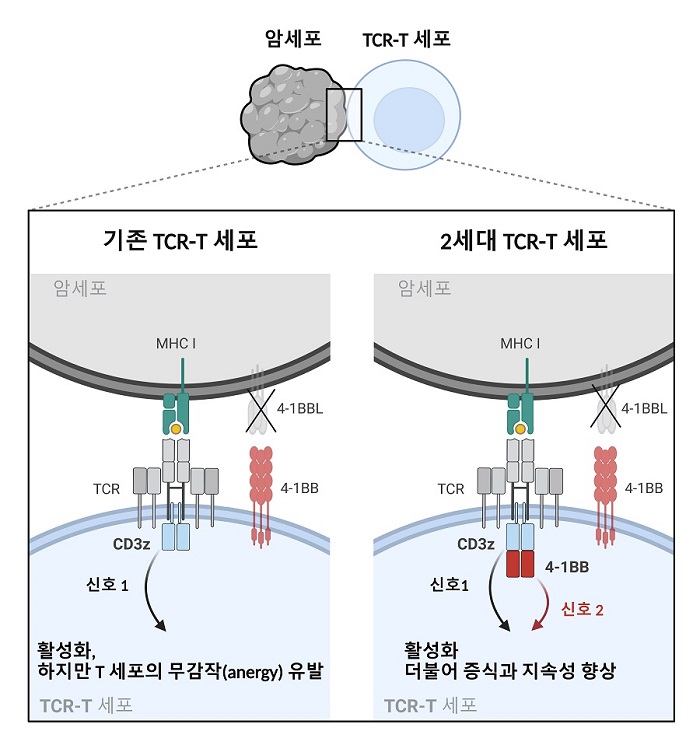

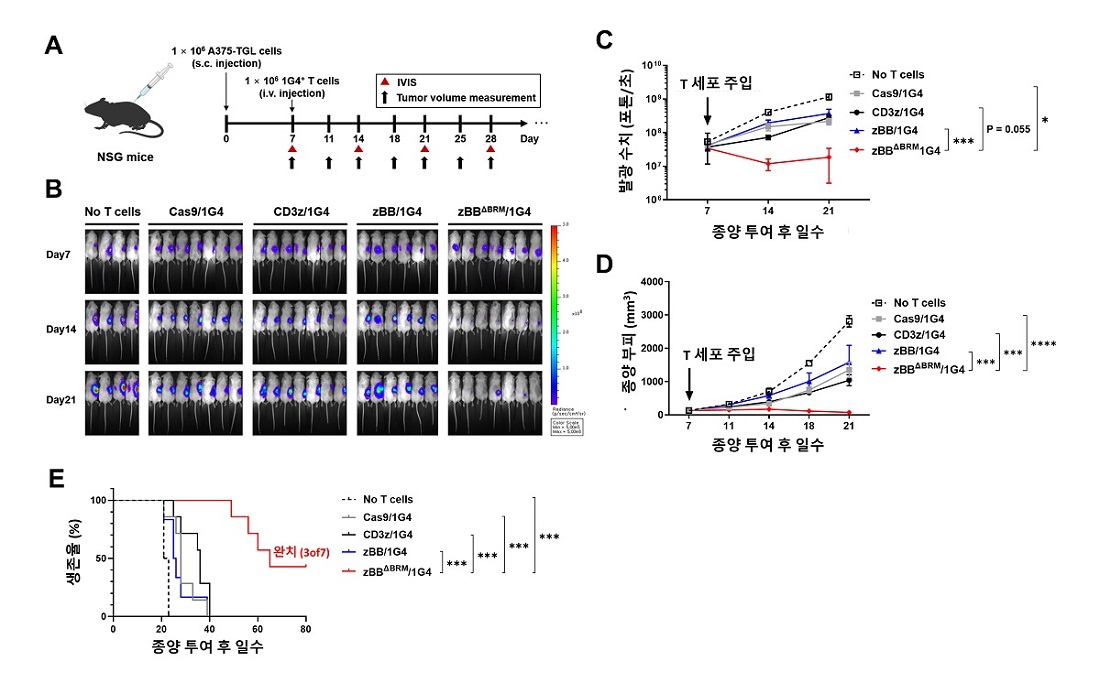

연구팀은 유전자 조작을 통해 암세포를 직접 파괴할 수 있도록 하는 TCR-T 세포 치료제 제작에 크리스퍼-캐스9 유전자 편집 기술을 이용해 T 세포 수용체 신호전달의 핵심적인 CD247 유전자에 추가신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함되도록 개량했다. 이러한 유전자 편집을 통한 개량은 TCR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상시켰고, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 탁월한 항암 효과를 보임을 확인했다.

< 그림 1. 2세대 TCR-T 세포의 신호전달 메커니즘 모식도. TCR 의 신호전달에 핵심 하위유닛인 CD3z에 4-1BB의 신호전달도메인이 합성된 퓨전 CD3z 모듈을 구축함. 퓨전 CD3z 모듈이 발현된 2세대 TCR-T 세포는 면역억제환경에서 기존의 TCR-T 세포보다 향상된 증식과 지속성을 보임. >

KAIST 생명과학과 나상준 박사와 김세기 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '저널 포 이뮤노쎄라피 오브 캔서 (Journal for Immunotherapy of Cancer)'에 지난 4월 5일 출판됐다. (논문명: Engineering second-generation TCR-T cells by site-specific integration of TRAF-binding motifs into the CD247 locus)

초기 미비한 항암 효과를 보이던 1세대 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor, 이하 CAR)를 장착한 CAR-T 세포와 다르게, 추가신호 전달체가 포함된 2세대 CAR-T 세포는 말기 백혈병 환자들을 대상으로 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 ‘기적의 항암제’로 불리고 있다. 하지만 현 CAR-T 치료제는 B세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에만 치료 효과가 국한돼 있으며, 고형암 환자들을 대상으로 높은 치료효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직까지 없다는 점이 해결해야 할 과제로 대두되고 있다. 또한 TCR-T 치료제는 CAR-T와는 다르게 아직 1세대 구조에 머물고 있다.

< 그림 2. 2세대 TCR-T 세포의 생체 내 항암 효과. A, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 1세대와 2세대 TCR-T 세포의 항암 효과를 비교. B-D, 기존의 TCR-T 세포보다 2세대 TCR-T 세포가 주입된 생쥐의 종양 부피가 현저하게 감소됨. E, 2세대 TCR-T 세포를 주입한 생쥐의 생존율 연장을 확인함. >

이러한 관점에서, 연구진은 고형암을 표적으로 하는 TCR-T 세포에 추가 신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함된 2세대 TCR-T 세포 치료제를 개발했다. 단일 단백질로 이뤄진 CAR와 다르게 단백질 복합체를 형성하는 TCR에 추가신호 전달체를 포함시키는 엔지니어링은 훨씬 도전적이다. 연구진은 다양한 시도 끝에 TCR의 형성과 기존 신호전달에 영향을 주지 않으면서 동시에 추가 신호가 유발되는 최적의 TCR 모듈을 구축했다.

제1 저자인 나상준 박사는 “고형암이 형성하는 면역억제 환경에서, 기존 1세대 TCR-T 세포의 항암효과는 제한될 수 밖에 없다”라며 “반면 2세대 TCR-T 세포는 면역억제 환경에서도 지속적인 항암효과를 유지하도록 고안된 기술 전략으로, 기존 치료제의 효과를 기대하기 어려운 고형암 환자들에게 필요한 치료제가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

[허원도 교수님] RNA 유전자 가위 기술로 코로나바이러스 싹둑

[허원도 교수님] RNA 유전자 가위 기술로 코로나바이러스 싹둑

[정인경 교수님] 암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원...

[정인경 교수님] 암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원...