Social deficits in IRSp53 mutant mice improved by NMDAR and mGluR5 suppression.

Nat. Neurosci. in press.

논문관련 뉴스기사를 발췌하였습니다.

[연합뉴스 기사] 링크 http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/01/26/0200000000AKR20150126101000017.HTML?input=1195m

자폐성 범주 장애의 사회성 부족 원인 찾았다.

(서울=연합뉴스) 이주영 기자 = 국내 연구진이 자폐증 범주 질환의 대표적 증상 중 하나인 사회성 부족이 발생하는 과정을 생쥐 실험을 통해 밝혀냈다.

기초과학연구원(IBS) 시냅스뇌질환연구단(단장 김은준 KAIST 교수)은 26일 국제학술지 '네이처 뉴로사이언스'(Nature Neuroscience)를 통해 자폐증 범주 질환에서 나타나는 유전자(IRSp53) 변이를 생쥐에서 발현시키는 실험을 통해 사회성 부족 증상이 발생하는 과정을 규명했다고 밝혔다.

IRSp53 유전자의 변이는 자폐증, 정신분열증, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 등에서 발견되지만 사회성 부족 증상과의 구체적인 연관성 등은 밝혀지지 않았다.

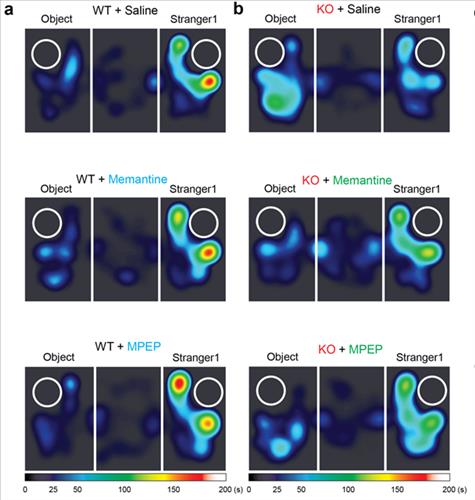

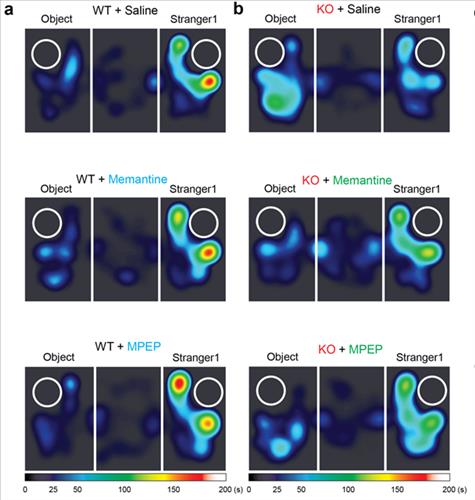

연구진은 유전자 조작으로 IRSp53이 없는 생쥐를 만들어 낯선 생쥐, 사물과 함께 한 공간에 두고 행동을 관찰했다. 그 결과 IRSp53 유전자가 없는 생쥐는 낮선 생쥐보다 사물에 더 큰 관심을 보이는 등 전형적인 사회성 부족 증상을 보였다.

또 IRSp53 유전자가 없는 생쥐의 뇌에서는 자폐증과 정신분열증 등 신경질환과 관련이 있는 것으로 알려진 'NMDA' 수용체가 과다 발현돼 있는 것으로 확인됐다.

이어 이 생쥐에 NMDA 수용체를 기능을 약화시키는 약물(Memantine, MPEP)을 투여한 뒤 같은 실험을 한 결과, 낯선 생쥐에 관심을 보이며 접근하는 등 사회성 행동이 정상 수준을 회복됐다.

김은준 교수는 이전 연구에서는 NMDA 수용체 기능이 부족할 때 사회성이 결여된다는 것을 확인했으나 이 연구는 NMDA 수용체 기능이 증가할 때도 사회성이 결여될 수 있음을 보여준다며 이는 NMDA 수용체 기능이 정상 범위에서 벗어나면 사회성 부족이 유발될 수 있음을 뜻한다고 설명했다.

그는 또 "사회성 부족은 자폐 외에 정신분열증이나 ADHD 같은 다른 정신질환과도 관련이 있는 만큼 이 결과는 다양한 정신질환의 발병원인 이해에 도움을 줄 것"이라며 "이를 관련 질환 치료전략에 활용하고 이 연구에 사용된 동물모델도 약물 개발 등에 활용할 수 있을 것"이라고 말했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2015/01/27 01:00 송고>

Professor Eun Joon Kim’s Lab Publishes in Nature

Neuroscience

The

research paper by Professor Eun Joon Kim’s laboratory, Woo Suk Jung of KAIST

Graduate School of Medical Science and Engineering, Soo Yeon Choi, Ph.D of

KAIST Biological Sciences, Eunyi Lee of IBS Synapse Brain Dysfunctions Center,

and Haram Park, Ph.D of KAIST Biological Sciences, was published in Nature

Neuroscience. Chung W, Choi SY,

Lee E, Park H, Kang J, Park H, Choi Y, Lee D, Park SG, Kim R, Cho YS, Choi J,

Kim MH, Lee JW, Lee S, Rhim I, Jung MH, Kim D, Bae YC, and Kim E.

(2015).

Nat.

Neurosci. in press. Cause for Social

Deficits in Autism Spectrum Disorders Discovered KAIST Professor Eun

Joon Kim “hopes to contribute in investigating cause for autism and development

of treatment” (Yonhap News) Joo

Yeong Lee IRSp53

mutations are discovered in autism, schizophrenia, ADHD, etc., although its

exact correlation with social deficit symptoms has not been discovered. IRSp53

mutant mice display NMDA receptor, which is indeed related to brain

dysfunctions such as autism and schizophrenia. Above is the result of a social deficit experiment in

IRSp53 mutant mice. IRSp53 mutant mice showed less interest in a stranger mouse

relative to an inanimate object (B) compared to wild-type mice (A) when put in

the same cage. However, when treated with memantine, an NMDAR antagonist, the

social interaction in these mutant mice were normalized. Mutant mice treated

with saline instead of memantine showed no improvement in social interaction. Professor Eun Joon Kim commented that while previous

researches suggested that social deficits can result from reduction of NMDA

receptor activity, this research additionally demonstrate that improvement in

NMDA receptor function can also result in social deficits, which implies that

abnormal levels of NMDA receptor function lead to social deficits.

He

added that “since social deficits are related to brain dysfunctions other than

autism, such as schizophrenia and ADHD, this research may help understand the

cause for various mental illnesses and develop cures for such diseases. KAIST Biological Sciences Professor Eun Joon Kim, Head

of IBS Synapse Brain Dysfunction

Social deficits in IRSp53 mutant mice improved by

NMDAR and mGluR5 suppression.

Following is a news article excerpt related to this

paper: http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/01/26/0200000000AKR20150126101000017.HTML?input=1195m